02 Was ist ‚psychische Energie‘?

Wir alle wissen, dass es gute und weniger gute Tage gibt, dass uns Erfolge Freude bereiten und uns psychisch aufbauen, während Misserfolge, Enttäuschungen und Verluste uns herunterziehen. Es scheint ‚gefühlt‘ einen Pegel oder Kontostand an ‚psychischer Energie‘ zu geben, der auf unser Denken und Handeln, wie auch auf unsere körperliche und psychische Widerstandskraft, aber auch auf unsere Motivation und unser Lebensgefühl großen Einfluss nimmt.

Wie schnell werden wir krank, wenn wir ‚down‘ sind und wie schnell schlägt uns eine belastende Situation auf den Magen?

Bereits C. G. Jung (1875-1961), ein Schweizer Psychiater und 1913 Begründer der analytischen Psychologie, betrachtete den Begriff der ‚psychischen Energie‘ als Konzept zur Erklärung psychischen Geschehens.

Die neue Theorie erweitert den Begriff der ‚psychischen Energie‘ zu einer Art allgemeinen ‚inneren Währung‘, mit welcher auch sehr unterschiedliche Größen wie Freude, Anstrengung oder soziale Zuwendung gegeneinander verrechnet werden können, um z.B. die Motivation für eine infrage stehende Aktion zu bestimmen.

Wenn ich Hunger habe und einen Apfel von einem Baum pflücken möchte, schätze ich den erwarteten Genuss des Apfels gegen den Aufwand ab, da hinauf zu klettern.

Auch werde ich mir gut überlegen, ob es sich lohnt, wegen spontaner Lust auf Schokolade mich erst noch anzuziehen und zum nächsten Kiosk aufzumachen. Das Handy würde mir gefallen, doch der Preis…

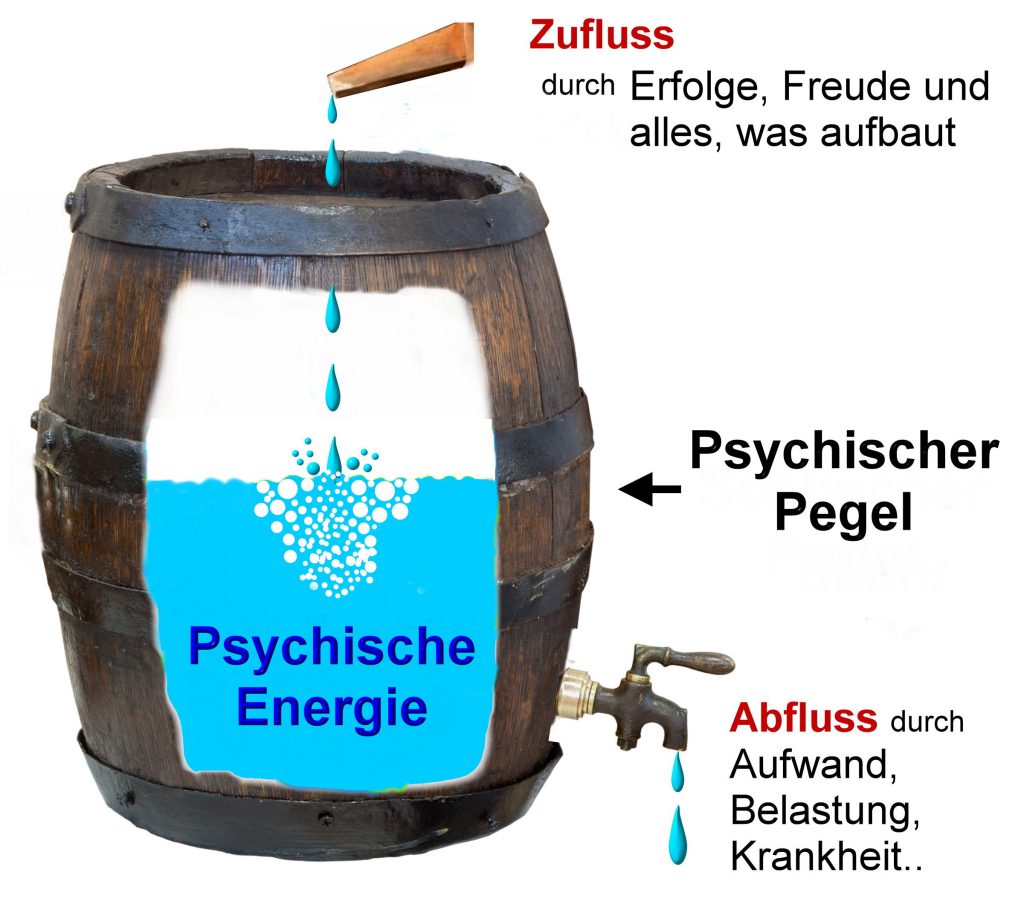

In diesem Sinne lassen ‚Erfolge‘ und ‚Belohnungen‘, wie der Genuss des Apfels oder der Schokolade, psychische Energie zufließen, jeglicher Aufwand dafür, wie das Klettern oder der Gang zum Kiosk, wiederum abfließen. Die Bilanz aus Zu- und Abflüssen bildet den ‚Kontostand an psychischer Energie‘, die einem Menschen für sein tägliches Leben zur Verfügung steht ähnlich einem Konto auf der Bank, dessen Stand sich ebenfalls aus Zu- und Abflüssen errechnet.

Die Erfahrung zeigt, dass es für Leistungsfähigkeit, Lebensgefühl und Gesundheit eine erhebliche Rolle spielt, ‚wie gut jemand drauf ist‘, wie hoch sich sein ‚psychischer Kontostand‘ darstellt.

Chemisch gesehen ist es z.B. Dopamin, das als ‚Belohnungssubstanz‘ nach einem empfundenen Erfolg ins Blut ausgeschüttet wird. Es dockt an bestimmte Rezeptoren im Organismus an und löst dabei angenehme ‚Erfolgsgefühle‘ aus.

Serotonin als weitere Belohnungssubstanz wirkt eher mittelfristig und wird oft mit Medikamenten künstlich angehoben, z.B. wenn der Pegel an psychischer Energie auf ein Minimum gefallen und eine Depression drohen sollte.

Bekannt ist auch das ‚Kuschelhormon‘ Oxytozin, das Bindungen und überhaupt ‚soziale Interaktionen‘ verstärkt. Man sagt ihm den ‚Beschützer-Instinkt‘, aber auch eine vernunfthemmende Wirkung als ‚rosarote Brille‘ nach… Jedenfalls soll es uns sanftmütig machen und die Fähigkeit unterstützen, Nähe zuzulassen.

Auch manche Drogen, z.B. Nikotin, wirken wie Belohnungssubstanzen, indem sie die gleichen ‚Glücksrezeptoren‘ ansprechen, so ‚Erfolge‘ auf chemischem Wege vorspiegeln und damit den psychischen Pegel ‚unverdient‘ und künstlich anheben.

Belastungen jeglicher Art wiederum, aktivieren mehr oder weniger stark die Stress-Antwort des Organismus, eine Kombination aus nervösen und hormonellen Reaktionen, die eng miteinander verbunden sind. Als ‚Stresshormone‘ besonders bekannt sind Cortisol und Adrenalin.

Das Prinzip ‚Kontostand psychische Energie‘ bedeutet jedoch für jeden Einzelnen auch Führung und Kontrolle durch seine eigene Natur: Kann er Lebenserfolg und damit einen hohen Stand an psychischer Energie nachweisen, belohnt ihn die Natur mit hoher Leistungsfähigkeit und gutem Lebens- und Selbstwertgefühl.

Sollte er aber bei ungenügendem Kontostand ‚versagen‘, wird ihn seine eigene Natur in Leistung und Lebensgefühl herunterfahren und im Extremfall sogar schädigen und aufgeben.

Der ‚Kontostand an psychischer Energie‘ lässt sich bildlich durch ein Fass darstellen, in das oben psychische Energie durch ‚Erfolge‘ zufließt, unten in Form von Aufwand und Belastung abfließt, so dass sich, wie beim Konto auf der Bank, je nach Größe von Zu- oder Abfluss ein bestimmter Pegel als ‚Kontostand‘ einstellt.

Der ‚Kontostand an psychischer Energie‘ lässt sich bildlich durch ein Fass darstellen, in das oben psychische Energie durch ‚Erfolge‘ zufließt, unten in Form von Aufwand und Belastung abfließt, so dass sich, wie beim Konto auf der Bank, je nach Größe von Zu- oder Abfluss ein bestimmter Pegel als ‚Kontostand‘ einstellt.

Der psychische Pegel kann durch fast beliebige In- und Outputs beeinflusst werden:

Der Ärger über den Strafzettel am Auto als psychischer Abfluss könnte beispielsweise durch einen süßen Schokoriegel kompensiert werden, eine Rüge am Arbeitsplatz durch aggressives Fahren auf dem Nachhauseweg.

Gut zu unterscheiden davon die körperliche Energie der Muskeln, die sich zwar jederzeit trainieren lassen, deren Einsatz aber wiederum einen genügenden Pegel an psychischer Energie voraussetzt:

Ein Kerl wie ein Baum kann sich zu nichts mehr aufraffen, seit ihn seine Freundin verlassen und damit seinen psychischen Pegel auf ein Minimum gebracht hat. Ohne psychische Energie keine Motivation zu irgendetwas.

Könnte es sein, dass die verfügbare psychische Energie im Gehirn den begrenzenden Faktor überhaupt darstellt, der schließlich Leistung und Lebensgefühl eines Menschen bestimmt?

Das Gehirn bringt zwar nur ca. 2 % des Körpergewichts auf die Waage, beansprucht jedoch etwa 20 % der Gesamtenergie im Organismus.

Zu viele Neurone (Nervenzellen) zugleich aktiv zu betreiben, würde untragbar viel Energie kosten, zu wenige heranzuziehen, ließe eine zu geringe Qualität in der Verhaltensberechnung und damit keine erfolgversprechende Aufgabenlösung erwarten. Besonders effizient wäre es wohl, gerade so viel Nervenzellen in Anspruch zu nehmen, dass sich die Aufgabe angemessen bewältigen ließe.

Die Berechnung des Verhaltens obliegt als ‚Betriebs-Software‘ einem biologischen Algorithmus, der unablässig im Gehirn abläuft. Ist genug psychische Energie verfügbar, können die Rechenvorgänge auf viele Inputs zugleich zugreifen, die Realität entsprechend sauber abbilden, sich großen Überblick verschaffen, kreative Pläne erdenken und nebenbei auch für menschenfreundliches Verhalten sorgen.

Bei Mangel an psychischer Energie jedoch muss der Algorithmus sparsam mit den verbliebenen Reserven umgehen, kann schließlich nur noch die zu seiner eigenen Existenz allernötigsten Inputs berücksichtigen und daher nur noch weniger Anspruchsvolles bewältigen: Umfassende Übersicht geht verloren, die Abbildung der Realität wird durch wegfallende Inputs immer mehr vereinfacht und schließlich zur kurzsichtigen Ideologie verfälscht.

Dem Betroffenen selbst wird seine eingeschränkte Sicht leider nicht bewusst, er beharrt eigensinnig auf seinen höchst unrealistischen Vorstellungen, selbst wenn sie der offensichtlichen Wirklichkeit frontal widersprechen.

Denn in Mangel lebt er in seiner eigenen, von seinem Algorithmus nur für ihn geschaffenen Welt. Sein Verhalten wird zunehmend unbewusst und zwanghaft, denn nun geht es um sein psychisches Überleben: Psychische Energie muss her, koste es, was es wolle…

Der Algorithmus im Gehirn ist gezwungen abzuschätzen, wieviel psychische Energie er noch für den Betrieb seiner neuronalen Netze aufwenden müsste, um nicht zu wenig Rechenleistung bereitzustellen, aber auch nicht zu viel, um keine wertvolle Energie zu verschwenden.

Eine falsche Einschätzung könnte sehr nachteilige Folgen zeitigen, z. B. die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz nicht genügend ernst zu nehmen.

Die Schlussfolgerung liegt nahe: Je höher der Pegel an psychischer Energie, desto eher würden höhere, aber energieintensive Ebenen mit hoher Qualität bezüglich Leistung und Sozialverhalten aktiviert werden können. Mit niedrigem Pegel könnten nur noch elementare, dafür aber energiesparende Ebenen von Neuronen in den neuronalen Netzen betrieben werden.

Ein niedriger psychischer Pegel hätte eine niedrigere Qualität bei der sinnlichen Wahrnehmung, der Berechnung des Verhaltens und deren körperlicher Umsetzung, aber auch beim Betrieb der Organe selbst zur Folge.

Fazit: Es scheint, dass der Pegel an psychischer Energie Leistung und Lebensgefühl eines Menschen zugleich beeinflusst und darüber bestimmt, wie wohl er sich fühlt und bis zu welchem Grad er seine Fähigkeiten, z.B. Verstand und Sozialkompetenz, überhaupt zum Tragen bringen kann.

Ein hoher Pegel zeigt seiner innersten Natur, dass er gut an die herrschenden Bedingungen angepasst ist und Förderung verdient.

Bildnachweis:

kornilov17/Shotshop.com Magen